目錄

目錄

· ZK 硬體加速網路 Cysic 迎重要進展

· Sui 推出全新 Mysticeti 共識機制能否讓其效能斬獲大規模採用模組化區塊鏈存取層

· Lava Network 推出主網

· Router Protocol 推出 Layer1 區塊鏈 Router Chain 主網

ZK 硬體加速網路 Cysic 迎重要進展

區塊鏈領域中,「將一切 ZK 化」的願景廣受關注。然而,目前技術尚無法滿足零知識證明(ZKP)產生所需的高算力需求,導致 ZKP 解決方案的速度緩慢且成本高。儘管業界目前重點關注虛擬機器的 ZK 化,基於 ZK 的硬體也正在成為一個新興賽道,透過軟體、演算法和硬體多方面的協同創新來加速 ZKP 證明的生成。Cysic 的獨特之處在於其提供了一站式 ZKP 證明生成服務,它建立了基於 ZK 的去中心化實體設施網路(ZK DePIN Network),服務於 ZK 專案方、證明者和驗證者,透過整合和優化流程,根據使用者需求和體驗設計針對性的硬體產品。

時間來到 7 月 29 日,ZK 硬體加速龍頭企業 Cysic 宣布正式推出第一階段的測試網。想了解 ZK 硬體加速賽道,對於在 23 年底確定了基於 ZKVM 的 ZK 晶片設計方向的 Cysic 來說,今年工作中最大的重點就是下半年上線的測試網。目前,第一階段的測試網只對白名單上的驗證節點參與者開放,對裝置配置的最低要求是四核心 CPU、512MB 記憶體、10GB 磁碟空間和 100KB/s 網速,支援 Linux、Windows 和 Mac 系統,系統採用輪詢調度(round-robin)制度,每個任務選擇 10 位驗證者,但只有前 6 位完成任務的人會獲得獎勵,這種競爭機制旨在促進驗證速度的提升,確保系統整體的高效運作。然而,這種制度可能傾向於高性能節點的勝出,長期下來可能加劇參與者的中心化。Cysic 當下第一階段的測試網主要開放給驗證者,第二、三階段會逐步開放出證明者角色。在整體布局中,它在 B 端為 ZK 專案方提供高效、低成本、即時的 ZK 服務,也為專業礦工提供證明任務;在 C 端則為設備普通的新手提供驗證任務。

Cysic 測試網將分成三大階段進行逐步迭代:

- 第一階段(2024 年 7 月底):提供基本功能,包括任務分配、註冊流程、任務追蹤、儀表板、瀏覽器和獎勵積分。驗證者可以根據貢獻自動獲得獎勵。

- 第二階段(2024 年 9 月初):引入運算證明機制(Proof-of-Compute),增強網路的安全性和去中心化。邀請擁有運算資源的社群成員作為證明者和驗證者參與 ZK DePIN 網路。

- 第三階段(2024 年 11 月下旬):新增任務分配流程、無許可加入網路和投票功能。任務分配由可驗證隨機函數(verifiable Random Function)決定,參與者不需要許可就可加入網絡,並實現社區治理功能。

第一階段測試網重點在於在 Cosmos 公鏈上建造基礎設施,以完成初步的網路調度。第二階段則聚焦於 PoC 的激勵方案,結合了現有的 PoS 和 PoW 的機制,以證明者的算力規模排序來篩選出一批節點,再根據節點的質押權重來決定提議者的身份。此外,Cysic 也引進了雙 Token 機制(Native Token 和 veToken)來最佳化網路調度。第三階段是主網上線前的最後階段,重點在於實現去中心化,透過機制設計完成全面的社群治理。

值得一提的是,Cysic 除了 ZK DePIN 網路之外,另一個工作重點是基於 ZKVM 的硬體設計。已知 Cysic 的自研硬體將於明年出貨,這將是未來產業創新的重要一步。從 2023 年底到 2025 年初,Cysic 的硬體加速設備以 GPU 為主,並計劃於 2025 年第二、第三季轉型為 ASIC 服務。Cysic 創辦人 Leo Fan 也透露說,Cysic 會開發兩款 DePIN 設備,分別服務於驗證者和證明者:ZKAir 是一款輕便的 ZK DePIN 設備,可透過 Type-C 連接手機或電腦,提供相當於 10 張 RTX 4090 的算力,而 ZK Pro 設計類似礦機,適用於大型 ZK 項目,算力可媲美 50 張 RTX 4090 顯示卡。信裡的命名方式不禁讓筆者思考,是否 Web3 正在等待著它的「iPhone 時刻」?類似於 Apple 公司在互聯網歷史上採用的整合式策略,Cysic 同樣將其重點放在了垂直整合控制其硬體、軟體和服務上,並且以 DePIN 網路和雙 Token 模型的方式構建內循環的生態系統。

但是風險和挑戰也同樣存在。一方面,DePIN 網路需要市場上持續且強勁的算力需求來實現飛輪效應;另一方面,硬體研發投入成本相較於區塊鏈其他賽道來說非常高,這要求 Cysic 在有限的資本消耗時間內推動飛輪效應的形成。儘管 Cysic 已完成 600 萬美元的種子輪融資及 1200 萬美元的 PreA 輪融資,但對於資本密集的硬體研發來說,這些資金所能買來的時間仍然有限。此外,DePIN 賽道目前多數項目用的是 AI 敘事。ZK 不同於 AI,後者是區塊鏈以外的熱門科技領域,在市場低迷期中可以起到對沖作用。ZK 是區塊鏈內部的技術,其需求會隨著加密貨幣市場的波動而改變。因此,Cysic 能否在資金耗盡之前實現飛輪效應,將決定其能否在競爭中生存並發展。

Sui 推出全新 Mysticeti 共識機制能否讓其效能斬獲大規模採用

公鏈作為區塊鏈領域的基礎設施,在過去幾年經歷了快速發展。隨著 DeFi、NFT 等應用層的創新,整個市場對公鏈的效能要求日益提高。越來越多的用戶需要高吞吐量、低延遲、安全性、可擴展性等特性,以滿足大規模用戶需求。Sui 便是使用專門數位資產客製化並注重安全性的程式語言 Move 推出的高效能可擴展公鏈基礎架構。

時間來到 7 月 26 日,Sui 官方推特正式宣布 Mysticeti 共識機制上線主網,Mysticeti 是基於 Narwhal-Bullshark 的基礎上衍生出的新一代拜占庭共識機制(下文將作詳盡解釋)。作為新一代共識機制,經歷測試網近兩個月的測試結果表明,Mysticeti 實現了目前區塊鏈最快的整體延遲,在 390 毫秒內達成測試網共識,並在 640 毫秒內完成結算。這比 Narwhal-Bullshark 的共識時間減少了 80%。

當我們談論速度時,我們實際上是在談論交易確認的速度以及其結果的確定性。使用者通常認為 100 毫秒內的回應時間是即時的,而超過 1 秒的延遲可能會干擾他們的流程。為了更直接地從使用者角度去感受 Mysticeti 的速度,使用者在實際測試中表明,Sui 在 Token 兌換方面優於 Solana,測試中使用了 Solana 的 Jupiter 和 Sui 的 Kriva DEX 進行兌換 Token 來參考,結果顯示 Solana 用了 4.45 秒完成兌換,而 Sui 只用了 0.73 秒完成兌換。

MystenLabs 首席科學家 George Danezis 談論 Mysticeti 時表示:「延遲和吞吐量對於區塊鏈來說都非常重要,它們完全不同,你不可以只擁有其中一個而沒有另一個,區塊鏈的目標是同時具備這兩種特性。」他說,當用戶執行需要與區塊鏈互動的操作時,他們通常會發起操作,然後會有一段尷尬的等待時間,延遲越低越好。

Mysticeti 正是整合了低延遲和高吞吐量這兩特性的新一代拜占庭共識協定。在具體介紹 Mysticeti 之前,先簡單了解 Bullshark 共識。Bullshark 共識是 Sui 主網發布以來一直使用的共識機制,其共識模型脫穎而出,主要有兩個原因:1)它是首次嘗試將記憶體池與共識分開;2)它以實用的方式解決了 DAG 固有的問題,有效地解決了可擴展性問題。儘管 Bullshark 被認為是傳統拜占庭容錯(BFT)系統的重大進步,但其限制也很明顯。根據 Mysticeti 論文,Bullshark 共識每秒平均可處理 60,000 到 80,000 筆交易,但它有一個關鍵的缺點,即延遲在最壞情況下可能長達 10 秒,從而影響了用戶的體驗。記憶體池涉及“可以處理多少交易”,共識則涉及“交易可以多快完成”,所以為了克服延遲這一問題,必須在共識層面進行更改。因此 Sui 的共識從 Bullshark 過渡到 Mysticeti。

Mysticeti 基於 Narwhal-Bullshark 優化了以下幾個面向:

- 解決了區塊認證複雜的問題:Mysticeti 的驗證節點只需簽署並分享他們的區塊。這個過程中的傳播和確認是同時進行的。Mysticeti 的機制使得每個區塊在每輪中的往返延遲為半輪,即驗證節點只需要傳播而不需要等待確認,減少了等待的時間。

- 解決了架構限制問題:Mysticeti 擺脫了架構限制,只需在主要工作者(即 Primary,在內存池協議 Narwhal 中,存在工作者(Worker)和主要工作者(Primary)實體,工作者負責對從客戶端收到的交易資料進行批次處理,然後將這些批次的雜湊值傳輸給其他驗證節點的工作者和主要工作者,用於保證高吞吐量的可靠傳播和儲存交易的因果歷史)的區塊內嵌入式事務,即主要工作者在產生區塊時直接將交易資料嵌入區塊內,而不是依賴多個工作者來處理和傳播交易資料。工作者將收集到的交易數據準備好,並傳遞給主要工作者,主要工作者生成區塊並立即分享給網路中的其他驗證節點進行確認和共識。由於交易數據直接嵌入到主要工作者的區塊內,避免了多個工作者之間的協調和確認過程,減少了往返延遲。

- 提交限制問題:Mysticeti 引入了多領導者機制,即每輪指定多個領導者,而不是單一的領導者。這些領導者會執行生成和連結區塊,涵蓋更多的交易。由於每輪都有多個領導者,這些領導者產生的區塊會涵蓋更大範圍的交易,從而增加每一輪提交的交易數量。簡單來說,Mysticeti 每一輪都有多位領導者。交易生成後,只需要等待該輪的任何領導者進行確認和提交。

因此,優化了共識過程,擺脫了架構和提交的限制,從而降低了延遲。此外,Mysticeti 將交易內嵌在區塊內,使得 DAG 投票方式變得有效率且可行。這種結合簡化了交易驗證過程,提高了投票效率,減少了通訊開銷,並增強了一致性和安全性。透過這種設計,Mysticeti 能夠以更快的速度和更高的吞吐量處理交易,適應高頻交易環境中的需求。當然,無論是 Bullshark 或 Mysticeti 等共識機制,由於它們都基於領導者機制,因此當領導者因網路等原因崩潰或維護時,它們同樣會受到相應影響。而由於 Mysticeti 引進的是多領導者機制,一定程度上降低了產生這種風險的可能性。

近期,Sui 還有較多生態值得我們關注,如 Sui 即將推出的首款 Web3 原生行動遊戲裝置 SuiPlay0X1,該裝置不僅可以運行基於 Sui 的遊戲,還可以運行其他網路上的區塊鏈遊戲,甚至來自 Steam、Epic Games Store 等平台的 PC 遊戲。

模組化區塊鏈存取層 Lava Network 推出主網

根據 The Block 報道,模組化區塊鏈基礎設施 Lava Network 完成 1500 萬美元種子輪融資。為了方便讀者閱讀與建立背景了解,筆者在這裡把相關內容引述如下:

模組化是區塊鏈領域未來發展的一大趨勢。所謂模組化基礎設施是指將區塊鏈網路的各個組件和功能拆分成獨立的模組,這些模組可以獨立設計、開發和部署,以此提高系統的靈活性和可擴展性。目前,模組化公鏈中的代表性項目有 Celestia、Dymension,等等。不過,它們的重點都各不相同,例如 Celestia 專注於數據可用性,而 Dymension 則專注於結算。

本期官方融資的 Lava Network 旨在為 Web3 建立模組化數據存取層,透過將其基礎設施拆分成獨立的模組,專注於遠端過程呼叫(RPC)和索引,為用戶提供更靈活和可擴展的資料存取解決方案。該專案認為無論是 Celestia,還是 Dymension,它們在進行 Rollups 的過程中會將部分計算或資料儲存到鏈下,此時就需要一種安全、有效的機制來存取這些鏈下資料。因此,Lava Network 建立了一個「存取層」,允許開發人員和使用者從任意一條鏈上發送和檢索資料。同時,為了確保資料被正確儲存、存取、

驗證和結算,Lava Network 依靠 Celestia 來提供資料可用性,以及 Dymension 來提供結算和共識。

從技術上來看,Lava Network 的「模組化」體現在它引入了一種模組化原語(Specs)。簡單來說,Spec 以 JSON 格式呈現,是 Lava API 支援所需的最小模組。具體而言,它們詳細規定了 API 的各個方面,包括計算單元成本、與特定鏈或應用相關的預期行為等,以確保在 Lava Network 上實現對新鏈和資料服務的相容和支援。而貢獻者可以透過增加新的 Spec 來為 Lava Network 增加對新鏈和資料服務的支援。遠端過程呼叫(RPC) 是該協定支援的第一個服務。普通用戶和應用程式建構者可以透過連接到 Lava 網絡,實現對多個區塊鏈的快速存取和便捷的資料互通性。

Lava Network 目前處於測試網,支援包括以太坊、Cosmos Hub、Aptos、Celo、Arbitrum、Starknet、Polygon 等在內的 30 多個網路。其主網計劃將於 2024 年上半年推出。此外,為了更好地推廣 Lava Network,團隊在近期推出了一項名為[MAGMA]的積分計畫。NEAR、以太坊、Evmos、Axelar 和 Starknet 錢包的用戶可以透過將錢包連接到 Lava Network,並透過 Lava 網路進行 RPC 呼叫(對於用戶來說,使用錢包的過程不受影響,可以正常地檢查餘額、進行交易等,只是 Lava 網路會記錄這些活動)來賺取積分獎勵,透過這種方式,Lava Network 希望可以吸引更多的用戶參與進來,擴展其節點網絡,並提高資料存取的效能和可靠性。

綜上所述,Lava Network 致力於建立一個統一的、可擴展的資料存取層,使得使用者和開發者能夠輕鬆地與各種區塊鏈進行互動。除此之外,團隊還計劃將 Lava Network 繼續打造成為一個更開放式的統一性解決方案,將整合各種資料提供者和服務,例如 RPC、索引、預言機、MEV API、排序器等。單從模組化區塊鏈的角度來進行比較,Celestia、Dymension、Eclipse 等都是它的競爭對手,而如果從專注數據存取的方向來看,Lava Network 則具備創新優勢。然而,由於 Lava Network 作為是一個新興項目,其技術的穩定性、安全性和相容性仍有待市場方面的進一步驗證,以及如何擴大其市場影響力也是當下亟需面臨的挑戰。此外,在模組化領域快速發展以及全鏈概念和各類混合型架構區塊鏈的衝擊之下,Lava Network 不僅需要面臨同級賽道專案的挑戰,同時還需要時刻應對新「敘事」方向所帶來的可能性改變。

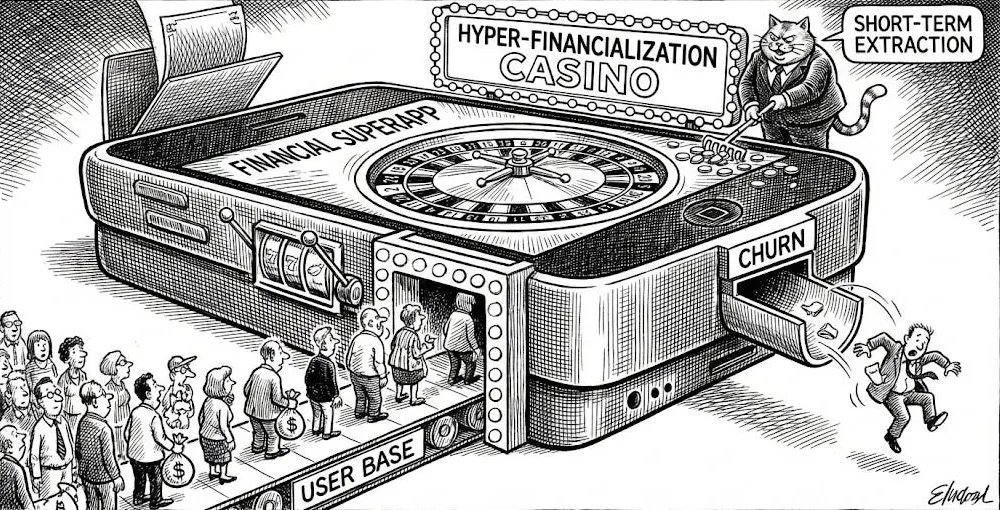

時間來到 7 月 30 日,模組化區塊鏈訪問層 Lava Network 宣布正式推出主網。展開來說,它的推出背景目的便是為了解決不同區塊鏈基礎設施效能差異所產生的資料呼叫快慢不一與可靠性問題。它引入了 RPC 提供者和數據消費者(一般是 dApps 開發者、用戶)兩種核心角色,並讓數據消費者進行付費來吸引 RPC 提供者加入 Lava Network 網路,並為指定區塊鏈提供 RPC 的調用與聚合。這樣做的目的有二,第一是數據消費者可以透過 Lava Network 提供統一、豐富、規範的 RPC 來建立對多個區塊鏈的快速調用,其二是不斷加入的 RPC 提供者會進一步提升 RPC 索引的可靠性與快速訪問性,以及覆蓋更多區塊鏈的支持,使得數據消費者(尤其是 dApps 開發者)可以進一步在基礎設施層獲得更高的調用效率,而這種調用效率直接關聯便是用戶體驗的提升,因此可以說 Lava Network 作為模組化區塊鏈存取層,對於數據消費者、RPC 提供商,以及用戶層面都是致力於解決區塊鏈基礎設施可靠性與效率方面的挑戰,而這更是 Web3 在推動大規模採用這一脈絡下最為核心的挑戰,也就是使用者體驗問題。

回到 Lava Network 自身,由於 Lava Network 採用其經濟模型與付費選項來吸引 RPC 提供者的進入,因此我們同樣可以理解這是一種 DePIN 解決方案,而這類解決方案的前提便是需要 Lava Network 的經濟模型與商業模式可以建立持續且具吸引力的激勵機制,否則激勵過少,則難以吸引這些具備硬體資源的 RPC 供應商,從而直接影響到 Lava Network 的服務體驗與效率,而如果激勵過多,若無法可持續性,面臨則是整個專案生命週期的直接考驗。

Router Protocol 推出 Layer1 區塊鏈 Router Chain 主網

所謂跨鏈其定義是資產(Token 等等)從源頭鏈(Source Chain)轉移到目標鏈(Destination Chain)的傳輸工具。在實際應用中,也存在著有 NFT 和資訊的跨鏈。以筆者來看,未來必然是多鏈生態的發展趨勢,不可避免的是多個主流公鏈在各自領域上作垂直推廣,各種應用也在傾向於自建應用鏈來降低運作成本,那麼多鏈互跨互通,就是區塊鏈網路之間的超文本傳輸協定(HTTP)。

與公有鏈不可能三角(安全性、去中心化性、性能)相同的是,跨鏈也同樣有不可能三角之間的妥協,一般行業理解為:

- 通用性:在兩條鏈之間傳遞任意資料的能力;

- 擴展性:在異構鏈上快速部署的能力;

- 信任度:最小化信任假設。

時間來到 7 月 26 日,Layer1 區塊鏈 Router Protocol 宣布基於其 Router Chain 推出具有「意圖」能力的互通性解決方案 Router Nitro。在了解 Router Nitro 之前,我們還是需要認識其主鏈 Router Chain。Router Chain 是一個基於 Cosmos SDK 構建的 Layer1 區塊鏈,其採用 Tendermint 機制(由 Cosmos 開發的一種基於拜占庭容錯的 PoS 共識機制)運行。由於是基於 Cosmos SDK 構建,因此 Router Chain 可以整合 Cosmos 的各種特性,並享有 Cosmos 出塊時間與安全機制優勢。而為了幫助更多的開發者能夠快速在 Router Chain 完成專案的部署,Router Chain 也接觸了智慧合約平台 CosmWasm,這是一個除 EVM 之外另一個被廣泛採用的智慧合約平台,它允許開發者可以基於此智慧合約平台推出的完整的工具包和開發方案進行成熟化的開發部署,更允許現有已經基於此部署的

專案直接部署到 Router Chain。而 CosmWasm 更為出色的特徵,便是它的跨鏈互通性,即使用 CosmWasm 編寫的合約可以照 IBC(Inter-Blockchain Communication Protocol,基於 Cosmos 的鏈間通訊標準)原生層結合。也就是說,Router Chain 是自身就支持強大的跨鏈能力。

Router Nitro 的推出是一個建立於 Router Chain 並基於「以意圖為中心」的跨鏈解決方案,相較於 Router Chain 原生的跨鏈框架以及其他跨鏈橋方案,Router Nitro 聲稱其具有以下優勢:

- 成本效益:與現有跨鏈橋相比,Router Nitro 將交易成本降低了約 60%。對於任何項目來說,這都是一筆巨大的節省,尤其是在區塊鏈領域,Gas 成本通常高於交易成本;

- 高速和安全:是最快的資產轉移橋樑之一,在高度安全的同時提供亞分鐘的交易最終結果;

- 擴大覆蓋範圍:目前支援九個 EVM 和非 EVM 鏈。在接下來的 3-4 週內,在此清單中再增加 9 個;

- 不僅僅是資產傳輸:Router Nitro 超越了基礎功能,支援指令與資產一起傳輸。這為 DeFi 領域開啟了一個全新的可能性領域;

- 底層技術:Router Nitro 的核心是建立在由 Router Chain 支援的特定於應用程式的橋接結構之上,為網橋帶來鏈級安全性。

- 無縫 UI/UX 體驗:我們非常注重使 Router Nitro 不僅功能強大,而且非常用戶友好。此介面確保流暢、無縫的體驗,使複雜的跨鏈交易變得毫不費力。

總結來說,Router Nitro 最大的特徵是其宣稱的對 EVM、非 EVM 鏈的廣泛支持,並非局限於基於 Cosmos 生態的跨鏈。同時,Router Nitro 也做到了進一步降低交易成本。

此時,你可能不明白為何跨鏈橋已經發生過多次安全事件,加上其自身可能存在的安全性挑戰,為何這些項目建設者還是前赴後繼加入這一賽道呢?原因跨鏈交互日常是一個較為高頻的需求場景,其次跨鏈橋的商業模式極為清晰且簡單粗暴,因為用戶跨鏈會產生橋接資金,而誰資金最近的地方也會最容易誕生商業場景,即單純粹的手續費收入這塊已經足夠令人垂涎三尺,同時還不包括自身未來所推出的其他商業解決方案所帶來的想像空間,因此就跨鏈賽道而言,其發展路線已十分明確。當然筆者相信,隨著科技的進一步成熟,安全性挑戰自然也會進一步優化。

時間來到 7 月 30 日,Router Protocol 宣布正式推出 Layer1 區塊鏈 Router Chain 主網。簡單來說,Router Chain 透過採用鏈抽象架構,旨在推出一個可以滿足於全鏈互通性的 Layer1 區塊鏈,也就是說,作為用戶,你可以透過 Router Chain 實現對所有相關受支援區塊鏈的資產與資訊交互,Router Chain 自身的架構將能夠理解你的意圖並幫助你執行相應的命令,而無需用戶自身在多個鏈間進行跨鏈(要知道對於新用戶來說,這些摩擦性的用戶體驗都會構成 Web3 難以向外部破圈的核心因素,且隨著區塊鏈基礎設施的進一步增加,不同鏈間產生的流動性割裂,更是減弱 Web3 當前整個市場在有限資源情況下推動外部聚合的力量),這更像是一個聚合性的解決方案來滿足你對區塊鏈業務互動的需求。而對開發者而言,可以透過在 Router Chain 部署自己的 iDapp(可互通 dApp),以滿足對不同鏈間使用者的支援。也就是說,開發者可以透過 Router Chain 這樣滿足使用者意圖的鏈抽象框架來捕捉更多使用者群體,以此來擴大其市場規模。

綜上所述,這是一種無論是對於開發者,還是用戶都能雙向受益的解決方案,尤其從用戶角度來評判的話,對比當前成熟的 Web2 領域來看,用戶其實根本無需理解這些複雜的技術架構與基礎設施,使用者只要關心應用層的創新即可,而這些應用層的應用程式會透過如同 Web3 領域 [Router Chain] 這類能夠聚合使用者意圖的解決方案即可提升使用者體驗。因此,筆者十分贊同這類解決方案的發展方向,且必然會成為 Web3 向外部市場拓展的破局力量。當然,對於 Router Chain 本身而言,首要的挑戰就是需要解決多架構之間相容性、技術複雜性和安全性問題,因為只有能夠提供穩健的基礎服務能力,才會被市場認可,而在外在層面,Router Chain 本身需要面對同賽道之間的高度競爭,這包括 Particle Network、ZetaChain 這些強勁的競爭對手。